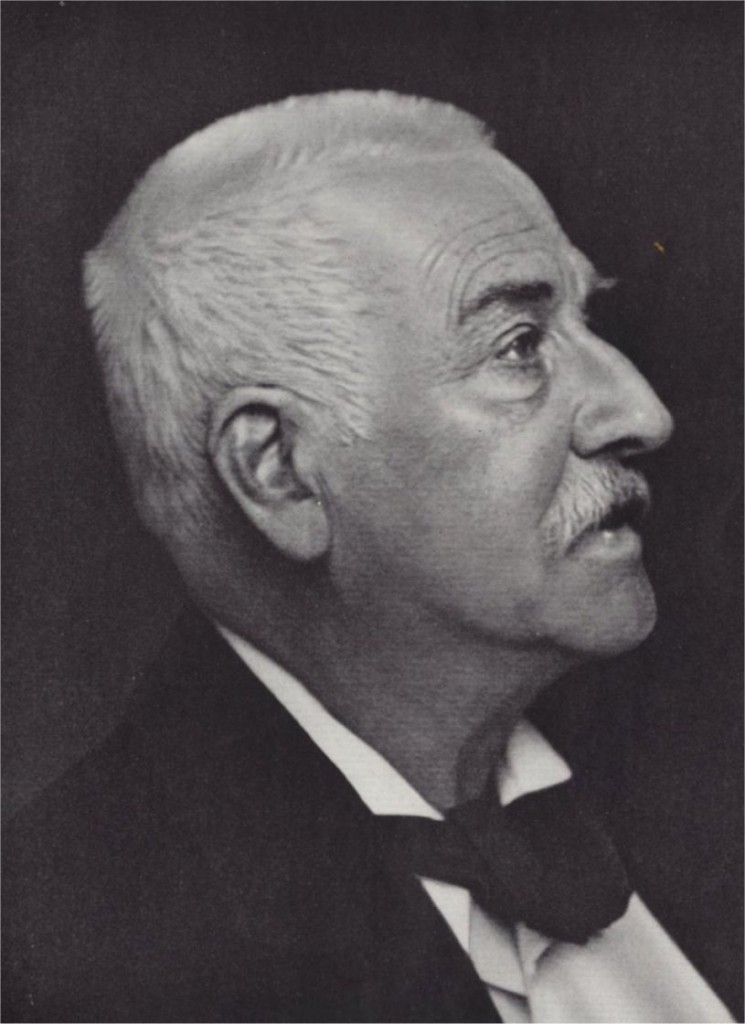

Jacob Burckhardt dedicó toda su vida al estudio de la historia. Sin embargo, él mismo se consideraba un historiador de la cultura y se distanció del concepto positivista de historiador que, tras Leopold Von Ranke, se extendió, primero por Alemania y luego por el resto del mundo.

Jacob Burckhardt dedicó toda su vida al estudio de la historia. Sin embargo, él mismo se consideraba un historiador de la cultura y se distanció del concepto positivista de historiador que, tras Leopold Von Ranke, se extendió, primero por Alemania y luego por el resto del mundo.

Burckhardt nació en Basilea, Suiza, el 25 de mayo de 1818. Su padre era un reputado clérigo protestante y miembro de una familia acomodada de la ciudad, lo que le permitió acceder a una esmerada educación humanista. A los 19 años empezó a estudiar teología pero pronto la abandonó para estudiar filología e historia en la Universidad de Berlín (1839-1843). Tras concluir sus estudios en 1843 comenzó a impartir clases en la universidad. Bajo la dirección de Kugler también se aficionó a la historia del arte que, desde ese momento, pasó a ser un elemento imprescindible en su obra y un instrumento importante para conocer las vicisitudes humanas.

Durante estos años Burckhardt coqueteó con el liberalismo romántico que se extendía por Alemania reivindicando la unidad y el espíritu germano y colaboró con periódicos de esta ideología. Con el paso del tiempo, no obstante, abandonó este pensar y sus ideas políticas se volvieron más conservadoras. El desencanto por la política hizo que se centrara exclusivamente en el estudio de la historia. Con este fin, emprendió numerosos viajes a Italia.

En 1858 volvió a su ciudad natal para ocupar la cátedra de historia de la Universidad, plaza que ya no abandonará hasta su muerte ni tan siquiera tras serle ofrecido el puesto de Leopold Von Ranke en la Universidad de Berlín, tras la muerte de éste, oferta que rechazó. El prestigio que adquirió atrajo a figuras destacadas a la universidad suiza. Destacan las clases que durante diez años impartió Nietzsche, con quien Burckhardt entabló una estrecha relación. Murió en 1897 a los 79 años de edad.

A diferencia de otros historiadores contemporáneos que cuentan con una abundante producción, Burckhardt tan sólo publicó tres obras relevantes en vida y dos póstumas. La primera fue Época de Constantino el Grande, publicada en 1852. En ella estudia la decadencia de la antigüedad, la estrangulación de la cultura por parte del Estado y de la Iglesia durante el período comprendido entre Diocleciano y Constantino, e ilustra los instrumentos que se han de aplicar para analizar las civilizaciones. De entre todas sus obras es la más propiamente histórica, en el sentido tradicional de esta disciplina.

Tres años más tarde (1855) e influenciado por sus viajes a Italia y la historia del arte publicó Cicerone. Bajo la apariencia de una guía de viajes o guía de monumentos, dibuja un paisaje de gran belleza estética que algunos estudiosos han comparado con una “pintura impresionista” escrita.

El reconocimiento internacional le llegó tras la publicación en 1860 de La cultura del Renacimiento en Italia, en la que aborda los cambios que se produjeron en la concepción del mundo a finales de la Edad Media y comienzos de la Edad Moderna, la nueva configuración de las relaciones entre el Estado y la Iglesia y la aparición de figuras individuales de gran influencia creativa.

Burckhardt destacó el papel que grandes figuras individuales tienen en la orientación de la cultura, al imprimir su sello genial en tiempos de intensas novedades y agudas crisis. Desconocemos por qué no publicó más obras (median casi 30 años desde la última obra hasta la fecha de su fallecimiento). Sus dos trabajos póstumos (Historia de la cultura griega y Reflexiones sobre la historia universal) recogen apuntes de las clases que impartió en la universidad. En el primero busca investigar la historia moral del pasado helénico, bizantino e italiano, mientras que el segundo condensa sus pensamientos y teorías sobre la historia y su estudio.

Burckhardt destacó el papel que grandes figuras individuales tienen en la orientación de la cultura, al imprimir su sello genial en tiempos de intensas novedades y agudas crisis. Desconocemos por qué no publicó más obras (median casi 30 años desde la última obra hasta la fecha de su fallecimiento). Sus dos trabajos póstumos (Historia de la cultura griega y Reflexiones sobre la historia universal) recogen apuntes de las clases que impartió en la universidad. En el primero busca investigar la historia moral del pasado helénico, bizantino e italiano, mientras que el segundo condensa sus pensamientos y teorías sobre la historia y su estudio.

Estuvo en contra de aquellos para quienes el desarrollo histórico constituía un progreso evolutivo que culminaba en el presente, como fue el caso de Hegel y sus seguidores. A su juicio la historia no presenta un desarrollo lineal y progresivo, supeditado a la cronología y al estudio de la concatenación de hechos. Hay que estudiarla “in media res”, es decir, a través de cortes transversales sin que exista un principio y un final. La sucesión de acontecimientos carece de interés y lo relevante es el marco que se abre al contemplar un período determinado.

Dentro de esta perspectiva hay tres agentes cuya mutua relación condiciona el carácter general de cada época: el Estado, la Iglesia y la cultura. Los dos primeros son estables. El Estado implica la organización de la fuerza que asegura el orden, mientras que la religión satisface las necesidades metafísicas del hombre. Estos agentes luchan por imponerse sobre los otros pero nunca lo logran, tan sólo alcanzan “momentos favorables de fijación”. Frente al Estado y la Iglesia, la cultura es el movimiento del espíritu en libertad, la respuesta del hombre a las necesidades terrestres e intelectuales. Para Burckhardt la cultura es “[…] el mundo de lo móvil, de lo libre, de lo necesariamente universal, de lo que no reclama para sí una vigencia coactiva” o “llamamos cultura a toda la suma de evoluciones del espíritu que se producen espontáneamente y sin la pretensión de tener una validez universal o coactiva”.

La mutabilidad de la historia exige la presencia de un actor. Según Burckhardt este actor no es otro que el hombre en general y, en particular, el “Gran Hombre” que focaliza la fuerza colectiva y emerge en el seno del pueblo, por su propia necesidad, para ejecutar su voluntad dispersa. Esta concepción del individuo como motor de la cultura y de la voluntad conjunta se observa con claridad en La cultura del Renacimiento en Italia donde destaca el papel desempeñado por algunos líderes que sobresalen en todos los ámbitos, ya sean artísticos, políticos o filosóficos.

Burckhardt rompe con el historicismo y el positivismo al afirmar que “la historia es la menos científica de todas las ciencias”, al dar cabida en su estudio a todas las disciplinas posibles y al fomentar el subjetivismo del historiador, que debe seleccionar, valorar e interpretar a su antojo los hechos del pasado.

Su obra ha sido muy criticada, especialmente por los historicistas, por incorporar errores de bulto, no aplicar un sesgo crítico a las fuentes y equivocarse en algunas de las conclusiones que vierte. Sin embargo, tampoco era el objetivo del historiador suizo elaborar un producto rigurosamente científico: su concepción de la historiografía se acerca más a la poesía o, como se le ha querido denominar, al “historicismo estético”. A través de un lenguaje elegante, sencillo y bello trata de transformar la historia en una forma artística, en un conocimiento dotado de plasticidad en el que fluya la imaginación del lector.