Los últimos siglos del Imperio romano son caóticos. Las luchas intestinas por el poder se suceden incansablemente, hasta convertirse en un problema crónico. Es raro, además, encontrar un emperador que no lidiase con un golpe de Estado durante su mandato e, incluso, no fueron muchos los emperadores que murieron por causas naturales. En este escenario anárquico hay dos factores que avivan aún más la inestabilidad de Roma: el empuje de las tribus bárbaras, cada vez más incisivas y resueltas a traspasar el limes; y el desmoronamiento social y moral de la sociedad romana, que termina por perder su tradicional esquema de valores y entra en una espiral decadentista que la conducirá a la perdición. Aunque la leyenda ha exagerado ciertos elementos de la caída del Imperio romano (siempre es más útil azuzar la vis dramática), no cabe duda de que, salvo períodos más o menos prolongados, el desorden cundió en Roma y facilitó su derrumbamiento.

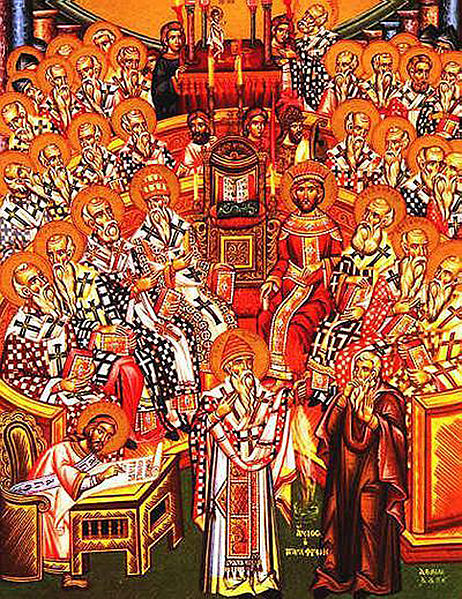

En este caos político y social va a consolidarse la religión cristiana. La expansión de la fe por el Imperio es espectacular. Poco a poco va introduciéndose en todos los sectores de la sociedad hasta lograr que el emperador Teodosio la designe en el año 380, mediante el edicto de Tesalónica, como religión oficial del Imperio. Para entonces el control que la Iglesia ejercía sobre la sociedad, sin ser hegemónico, ya era considerable. Pronto empezaron, no obstante, a surgir problemas organizativos y doctrinales. Aunque el cristianismo tenía vocación universalista, no contaba con una estructura bien definida y hubo de reinterpretar las Escrituras, con los problemas asociados a esta práctica, para hallar la solución a su crecimiento exponencial. Las herejías aparecieron, así como las disputas sobre la relación con el poder civil o con su propia configuración interna; la importancia de los concilios para solventar las querellas domésticas durante este período es incuestionable.

Si los concilios fueron la respuesta de la Iglesia a sus problemas doctrinales y organizativos, el obispo fue el brazo ejecutor de sus resoluciones y la figura capital del cristianismo primitivo. El Papa en aquellos años carecía de la autoridad que hoy ejerce sobre el catolicismo y el poder estaba, por tanto, más descentralizado entre patriarcas y obispos, quienes disponían de una mayor libertad de actuación, tanto dogmática como administrativa; sin olvidar la constante injerencia de los emperadores. La obra colectiva El obispo en la Antigüedad Tardía*, editada por los profesores Silvia Acerbi, Mar Marcos y Juana Torres, analiza el papel del obispo en el desarrollo de la incipiente Iglesia católica y en la sociedad romana tardo-antigua.

El libro tiene su origen en el homenaje que varios profesores han dedicado a Ramón Teja, catedrático de Historia Antigua de la Universidad de Cantabria. Hagamos un breve repaso biográfico para que el lector, que lo desconozca, sitúe a Ramón Teja. Profesor de las universidades de Salamanca y Complutense de Madrid y catedrático en las de Murcia y Cantabria, de esta última fue decano de la Facultad de Filosofía y Letras y director de los departamentos de Historia Antigua y Ciencias Históricas. Es académico correspondiente de la Real Academia Española de la Historia y miembro de honor de la Academia Ciceroniana de Arpino (Italia). En el año 2003 fue investido doctor honoris causa por la Universidad de Bolonia. Dejamos hablar ahora a José Fernández Ubiña, quien en la laudatio del libro se refiere así al homenajeado: “Podría yo decir ahora que, en cierto sentido, en el sentido más amable y positivo del término, también la Historia ha sido un oficio patriótico para Ramón Teja. Lo ha sido porque, según queda dicho, él sacó el discurso histórico sobre el cristianismo antiguo de las capillas clericales, de los seminarios y de la catequesis para trocarlo en materia de reflexión científica, en disciplina universitaria y, llegado el caso, en ilustración y recurso popular […] para comprender nuestro propio tiempo, nuestra mentalidad cristiana y nuestra Iglesia”.

Pocas veces hemos reseñado una obra colectiva tan homogénea. Salvando el estilo y el enfoque de cada autor, el libro bien podría pasar por un trabajo escrito a una sola mano. El nexo de unión que ejerce la figura del obispo permite que cada autor aborde una cuestión concreta, sin que se solapen las colaboraciones. De ahí que la obra muestre una coherencia interna encomiable. Cada capítulo (veinte en total) se guía por el criterio de un especialista, quien, en apenas una veintena de páginas, sintetiza alguna de las peculiaridades del oficio episcopal en la Antigüedad Tardía. Un personaje que, como señala Gonzalo Bravo en una de las colaboraciones, “es, en palabras de Ramón Teja, ‘una especie de poliedro’, en el que, ‘según el punto de vista del observador’, el obispo ‘puede aparecer como un sacerdote, un político, un rétor, un jurista, un juez, pero el resultado final es una conjunción de todas ellas’ y proclama el autor ‘pensamos que el obispo es la creación más original del mundo antiguo en su fase final y la que quizás mejor caracteriza a la sociedad tardoantigua’”.

Pocas veces hemos reseñado una obra colectiva tan homogénea. Salvando el estilo y el enfoque de cada autor, el libro bien podría pasar por un trabajo escrito a una sola mano. El nexo de unión que ejerce la figura del obispo permite que cada autor aborde una cuestión concreta, sin que se solapen las colaboraciones. De ahí que la obra muestre una coherencia interna encomiable. Cada capítulo (veinte en total) se guía por el criterio de un especialista, quien, en apenas una veintena de páginas, sintetiza alguna de las peculiaridades del oficio episcopal en la Antigüedad Tardía. Un personaje que, como señala Gonzalo Bravo en una de las colaboraciones, “es, en palabras de Ramón Teja, ‘una especie de poliedro’, en el que, ‘según el punto de vista del observador’, el obispo ‘puede aparecer como un sacerdote, un político, un rétor, un jurista, un juez, pero el resultado final es una conjunción de todas ellas’ y proclama el autor ‘pensamos que el obispo es la creación más original del mundo antiguo en su fase final y la que quizás mejor caracteriza a la sociedad tardoantigua’”.

El obispo, como se desprende de la presente obra, desempeñó durante la Antigüedad Tardía una panoplia de funciones que iban desde las puramente religiosas (“El obispo y los heréticos”, “El obispo y las reliquias” o “El obispo y el patrimonio eclesiástico”), hasta las que inciden de manera directa en la política romana (“El obispo y los conflictos sociales”, “El obispo como líder ciudadano”, “El obispo como juez” o “El obispo y los emperadores”). Tras el derrumbe y el desprestigio de las instituciones imperiales, la episcopal era la autoridad más reconocida de las urbes romanas. Las familias patricias, que antes habían ocupado el Senado o los cargos del cursus honorum, se lanzaron rápidamente a apropiarse del episcopado católico. El trasvase de poder no fue inmediato, pero si irreversible; se fue gestando durante décadas y cuando las tribus germanas se presentaron ante las puertas de las ciudades romanas, los obispos fueron los únicos que pudieron, en algún modo, plantarles cara (“El obispo y las invasiones de los pueblos bárbaros”).

La labor pastoral e intelectual de los obispos, en cuanto sucesores de los Apóstoles, fue también esencial para articular los primeros compases de la Iglesia católica (“Origen y consolidación del episcopado monárquico”, “El obispo y los concilios”, “El obispo como juez” o “El obispo como orator christianus”). Bajo su tutela se construyó el credo que hoy rige al cristianismo, o al menos gran parte de él. Fueron, en su mayoría, personas comprometidas, que dieron forma a la jerarquía eclesiástica y a una institución vasta y poderosa como la Iglesia, que, en apenas dos siglos, pasó a ser el único poder sólido de un Imperio en ruinas. Los emperadores, conocedores de la ascendencia de los obispos en la sociedad, los atrajeron a la corte y los convirtieron en sus consejeros; algunos de ellos (Ambrosio de Milán, Eusebio de Cesarea, Osio de Córdoba o Juan Crisóstomo) ejercieron una influencia muy pronunciada en emperadores conocidos, como Constantino o Teodosio, aunque también hubo enfrentamientos sonados.

Además de estudiar las cuestiones orgánicas y funcionales de la figura del obispo, la obra recoge diversos trabajos que indagan en facetas menos conocidas: “El obispo y los espectáculos”, “El obispo y sus biógrafos”, “El obispo como historiador”, “El obispo y los monjes” o “Las elecciones episcopales y el cursus honorum”. Nada queda, por tanto, sin examinar o tratar, de modo que el libro constituye una oportunidad única para aquellos quienes quieran adentrarse en los poco conocidos siglos II a V de nuestra era a través del estudio de una de sus instituciones clave.

El resumen y el propósito de la obra quedan explicados por sus editores en unos términos cuya transcripción hace innecesarias otras explicaciones: “La elección del tema obedece a varios motivos. En primer lugar, porque la figura del obispo cristiano en la Antigüedad grecorromana ha constituido uno de los temas a los que Ramón Teja ha dedicado una especial atención como investigador por considerar, como el mismo escribió en su momento, que ‘el obispo es la creación más original del mundo antiguo en su etapa final y la que quizá mejor caracteriza a la sociedad tardo-antigua’. En segundo lugar, porque la obra pretende ser un exponente privilegiado del alto nivel investigador y científico que han alcanzado en los últimos años en España los estudios sobre la Antigüedad Tardía y el cristianismo”.

*Publicado por la editorial Trotta, febrero 2016.