“De este noble linaje deberá nacer el César troyano, que ampliará su imperio hasta el océano, su gloria hasta las estrellas […]. Él, en días venideros, deberá, ansioso ya no, darte la bienvenida al cielo, cargado con botín oriental; él, también, deberá ser invocado con juramentos. Entonces las guerras cesarán y las eras salvajes se dulcificarán…”. Así se refería el poeta romano Virgilio al emperador Augusto a finales de los años 20 a.C. cuando el poder de éste, tras años de guerras civiles, estaba ya consolidado y empezaba a ser visto como un nuevo dios.

Augusto (Cayo Octavio, Cayo Julio César o César Augusto, nombres que en un momento u otro de su vida adoptó) fue el primer emperador de Roma, aunque el término exacto para definirle sería “prínceps” (“el primero entre los ciudadanos” o “primer ciudadano”). Sus atribuciones y poderes, no obstante, se acercaban más a los de un monarca, denominación que siempre rechazó pues quería alejarse del funesto recuerdo de los reyes romanos o de la más cercana dictadura de Sila. A través de una cuidada proyección pública, Augusto conjugó el respeto por las tradiciones romanas con un férreo control de las instituciones, especialmente del Senado y del ejército.

Durante casi cuarenta años gobernó en solitario los designios de Roma, aunque su llegada al poder no estuvo exenta de dificultades. Casi sin quererlo y con apenas diecinueve años se vio inmerso en el peligroso juego de hacerse con el control de la República tras el asesinato de Julio César (44 a.C.), quien le había nombrado hijo adoptivo en su testamento. A lo largo de las dos décadas siguientes tuvo que lidiar con oponentes más experimentados, tanto en el terreno político como en el militar, pero acabó por imponerse a todos ellos y convertirse en protagonista de uno de los más grandes imperios de la historia. Su gran logró no fue sólo hacerse con el poder, sino perpetuar un sistema político que pervivirá al menos tres siglos más en Occidente y un milenio en Oriente.

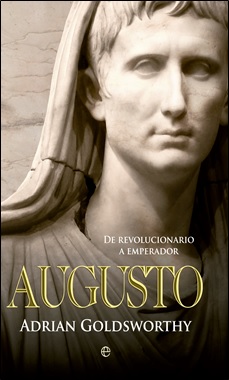

![]() Sorprendentemente, la figura de Augusto no ha sido tan estudiada como la de otros de sus contemporáneos, entre ellos su padre adoptivo Julio César o su rival por la púrpura imperial Marco Antonio (especialmente tras “oficializar” su relación con la reina egipcia Cleopatra). De ahí que la biografía de Adrian Goldsworthy, Augusto. De revolucionario a emperador*, haya de ser muy bienvenida. Resulta difícil no dejarse cautivar por el retrato que dibuja Goldsworthy sobre el primer emperador romano. Con un claro enfoque divulgativo la obra nos conduce por las distintas etapas que atravesó el joven Cayo Octavio hasta convertirse en el divino Augusto. De fondo aparece Roma que, sumergida en el caos, fue incapaz de adaptar sus instituciones a su continua expansión militar y a su nueva realidad, lo que acabó por transformar a la pequeña República italiana en el gran Imperio que hoy recordamos.

Sorprendentemente, la figura de Augusto no ha sido tan estudiada como la de otros de sus contemporáneos, entre ellos su padre adoptivo Julio César o su rival por la púrpura imperial Marco Antonio (especialmente tras “oficializar” su relación con la reina egipcia Cleopatra). De ahí que la biografía de Adrian Goldsworthy, Augusto. De revolucionario a emperador*, haya de ser muy bienvenida. Resulta difícil no dejarse cautivar por el retrato que dibuja Goldsworthy sobre el primer emperador romano. Con un claro enfoque divulgativo la obra nos conduce por las distintas etapas que atravesó el joven Cayo Octavio hasta convertirse en el divino Augusto. De fondo aparece Roma que, sumergida en el caos, fue incapaz de adaptar sus instituciones a su continua expansión militar y a su nueva realidad, lo que acabó por transformar a la pequeña República italiana en el gran Imperio que hoy recordamos.

Como explica el propio Goldsworthy en la introducción de la obra, “Esto no es una historia de la época, sino una biografía, y por tanto, si bien se tratan las cuestiones generales, nuestra atención se fija en el propio Augusto. Es importante conocer dónde estaba –y si es posible qué estaba haciendo– en cada momento de su vida. De este modo queda de relieve la cantidad de tiempo que pasó viajando por Italia o las provincias […]. Su carrera se basó en algo más que meras reformas y legislación, apoyándose en una atención al detalle y una conducta mantenida día a día que pueden difuminarse con mucha rapidez en estudios apresurados de lo que hizo y logró. Los cambios que ocurrieron, ya fueran institucionales, sociales y económicos, o la mera transformación de la propia Roma y del Imperio, asumen su verdadera importancia si conseguimos apreciar el ritmo al que tuvieron lugar”.

La biografía de Augusto tiene un claro punto de inflexión: la victoria de Accio (2 de septiembre del 31 a.C.) en la que derrotó a las tropas de Marco Antonio le convirtió en el hombre más poderoso de Roma. El libro de Goldsworthy, obviamente, mantiene esta división temporal. La primera parte de la obra, por tanto, se ocupa de los treinta primeros años de vida de Augusto, desde el año 63 a.C., fecha de su nacimiento, hasta el 31 a.C. Goldsworthy aborda en ella el contexto en que se encontraba Roma durante los años previos a que el futuro emperador naciese y las conexiones y posición social de su familia. La segunda parte se centra, a su vez, en los años que Augusto ostentó la púrpura imperial, es decir, desde el año 27 a.C. (momento en que el Senado le otorgó los títulos de “Augusto” y de “Princeps”) hasta su muerte en el 14 d.C.

Uno de los grandes aciertos de Adrian Goldsworthy es no caer en la adulación del personaje sobre el que escribe. Suele suceder en algunas biografías que el autor se deja arrastrar por la personalidad de quien está analizando, pierde la perspectiva y acaba por mostrarnos una realidad subjetiva y condicionada por el carácter del biografiado. No sucede así en esta ocasión. El autor sabe guardar las distancias y no peca de entusiasta en las descripciones que hace, ni convierte a Augusto en un “super-hombre” capaz de sobreponerse a todas las adversidades (algo también frecuente en las biografías). Limitado por las no muy abundantes fuentes conservadas, Goldsworthy busca en todo momento distinguir entre lo real y lo interesado (Augusto, una vez en el poder, buscó siempre proyectar su propia imagen) y mostrarnos cómo se desarrollaron los acontecimientos.

Uno de los grandes aciertos de Adrian Goldsworthy es no caer en la adulación del personaje sobre el que escribe. Suele suceder en algunas biografías que el autor se deja arrastrar por la personalidad de quien está analizando, pierde la perspectiva y acaba por mostrarnos una realidad subjetiva y condicionada por el carácter del biografiado. No sucede así en esta ocasión. El autor sabe guardar las distancias y no peca de entusiasta en las descripciones que hace, ni convierte a Augusto en un “super-hombre” capaz de sobreponerse a todas las adversidades (algo también frecuente en las biografías). Limitado por las no muy abundantes fuentes conservadas, Goldsworthy busca en todo momento distinguir entre lo real y lo interesado (Augusto, una vez en el poder, buscó siempre proyectar su propia imagen) y mostrarnos cómo se desarrollaron los acontecimientos.

Dos mil años después es imposible saber cómo era realmente Augusto. Los pequeños retazos que de él han sobrevivido son muy dispares y en ocasiones contradictorios. Además, como nos sucede a todos, su personalidad evolucionó con los años y con la experiencia. De este modo, Goldsworthy dibuja un Augusto impulsivo e impetuoso durante su juventud, que intenta hacerse con un nombre, más allá del legado de su padre adoptivo. En estos años también sale a relucir su buen hacer diplomático que le permite construir un sólido entramado de alianzas. Pero no sólo se destacan sus habilidades, también sus vicios o defectos son puestos de manifiesto: cierta arrogancia, su poca destreza militar (sus contemporáneos le llegaron a calificar de cobarde), su laxa moral y algo de crueldad, por citar los más comentados.

A medida que madura y afianza su posición, Augusto se vuelve más cauto y comedido. Dejó de guiar personalmente a sus ejércitos, delegando en generales de confianza (aunque siguió acompañando a las legiones en distintas guerras) y, una vez convertido en Princeps, intentó canalizar en su figura las virtudes romanas, aunque sólo fuera de puertas hacía fuera. Contó, para ello, con la inestimable ayuda de su tercera mujer Livia, quien llegó a representar el modelo de perfecta matrona romana. Tras décadas de guerras civiles, luchó por recuperar el prestigio de Roma y de sus instituciones, promoviendo leyes que recuperasen los valores tradicionales (aunque eso le llevase a desterrar a su propia hija). Ahora bien, es más discutible que sus amigos y familiares más cercanos y él mismo siguiesen fielmente dichas normas.

La Roma del último siglo a.C. es, quizás, la Roma más fascinante. Todo cambió en apenas cien años. Si las revueltas promovidas por los Graco o la dictadura de Sila habían empezado a socavar los cimientos de la República, será a partir de entonces cuando el individuo cobre preeminencia sobre el colectivo y con ello, inexorablemente, se acabe por establecer el Imperio. Durante este siglo Roma va a estar controlada por grandes figuras: Mario, Pompeyo, Julio César, Cicerón, Marco Antonio o Catón (muchos de ellos estarán vinculados por razones de parentesco o de matrimonio). La imposibilidad del Senado para organizar unas posesiones cada más amplias y el enrarecido ambiente político en la capital (las elecciones consulares, por ejemplo, acababan frecuentemente por convertirse en pequeñas guerras civiles en las calles romanas), facilitaron que el pueblo se dejase arrastrar por el carisma de grandes figuras militares. Todos los líderes de aquella época, salvo Catón y Cicerón, habían destacado en el campo de batalla y gozaban no sólo de gran popularidad, sino también de unas legiones fieles. La fuerza militar acabó por convertirse en la gran arma de los aspirantes al poder y, por tanto, resultó inevitable que acabasen enfrentándose en varias guerras civiles.

La Roma del último siglo a.C. es, quizás, la Roma más fascinante. Todo cambió en apenas cien años. Si las revueltas promovidas por los Graco o la dictadura de Sila habían empezado a socavar los cimientos de la República, será a partir de entonces cuando el individuo cobre preeminencia sobre el colectivo y con ello, inexorablemente, se acabe por establecer el Imperio. Durante este siglo Roma va a estar controlada por grandes figuras: Mario, Pompeyo, Julio César, Cicerón, Marco Antonio o Catón (muchos de ellos estarán vinculados por razones de parentesco o de matrimonio). La imposibilidad del Senado para organizar unas posesiones cada más amplias y el enrarecido ambiente político en la capital (las elecciones consulares, por ejemplo, acababan frecuentemente por convertirse en pequeñas guerras civiles en las calles romanas), facilitaron que el pueblo se dejase arrastrar por el carisma de grandes figuras militares. Todos los líderes de aquella época, salvo Catón y Cicerón, habían destacado en el campo de batalla y gozaban no sólo de gran popularidad, sino también de unas legiones fieles. La fuerza militar acabó por convertirse en la gran arma de los aspirantes al poder y, por tanto, resultó inevitable que acabasen enfrentándose en varias guerras civiles.

Augusto fue el punto final de esta caótica situación. De ahí el interés de conocer su biografía. Hijo adoptivo y sucesor de Julio César, participó activamente en todas las intrigas políticas que se produjeron tras la muerte de su padre. Augusto fue la consecuencia inexorable a la que estaba abocada Roma tras años de sangrientas guerras civiles. Como señala Adrian Goldsworthy en la conclusión de la obra, “César Augusto era un dictador militar que se hizo con el control del Estado y su popularidad final nunca debería ocultar este hecho. Su carrera sólo fue posible debido al caos de la mancomunidad romana durante el siglo I a.C. y hubiera sido inimaginable en épocas anteriores”.

Adrian Goldsworthy, doctor en Historia, estudió en el St John’s College de Oxford y ha enseñado en varias universidades. Entre sus libros, traducidos a más de una docena de idiomas, cabe destacar The roman Army at War, Roman Warfare, Las guerras Púnicas, Cannae, Grandes generales del ejército romano, César, La caída del Imperio romano, Antonio y Cleopatra y la novela histórica Soldados de honor. Dedicado exclusivamente a la escritura, en la actualidad colabora en documentales televisivos sobre temas romanos y es profesor visitante en la Universidad de Newcastle.

*Publicado por Esfera de los Libros, noviembre 2014.